„Wir erschaffen gemeinsam Ergebnisse, die keiner wollen kann“, so lautet eine Kernthese von Otto Scharmers Gegenwartsdiagnose rund um die Kollateralschäden des modernen Wertesystems und seiner Denk- und Verhaltenslogiken, die bis heute in fast allen Bereichen unseren Lebensalltag dominieren.

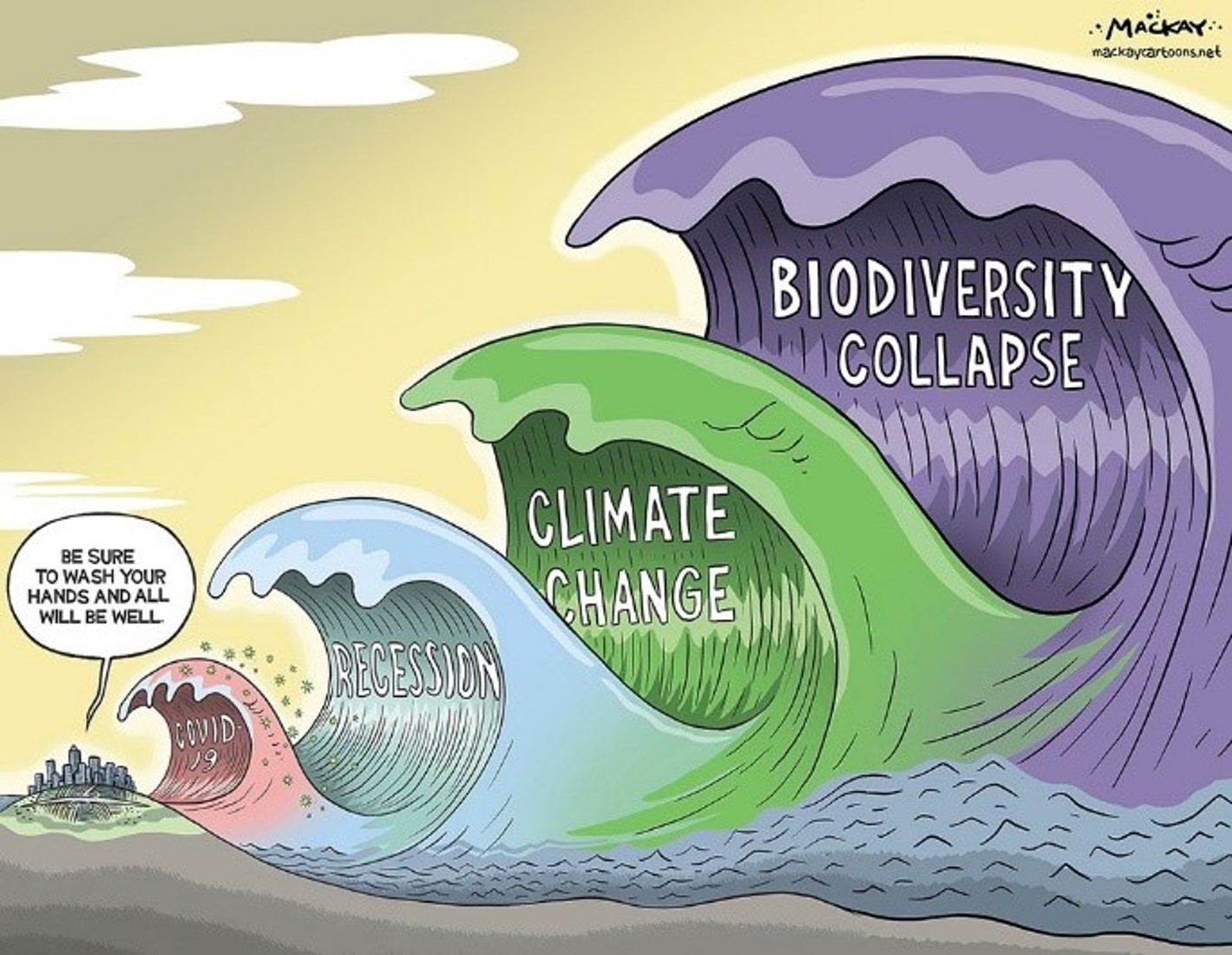

Der moderne Fokus auf materielles Wachstum hat zu einem Wirtschafts- und Finanzsystem geführt, das ohne dieses Wachstum de facto kollabieren würde. Im Ergebnis sind wir kurz vor der Zerstörung unseres Heimatplaneten. Die soziale Ungleichheit (global wie auch national) hat gigantische Ausmaße angenommen, soziale Gefüge geraten aus der Balance in eine Schieflage. Und damit wachsen auch Einsamkeit, Sinnverlust und sogenannte Zivilisationskrankheiten.

Kurz gesagt: unsere Systeme – innere wie äußere, globale wie nationale und persönliche – sind aus der Kohärenz gefallen. Ein Weiter-So würde früher oder später zur dauerhaften Auslöschung unserer Lebensgrundlagen führen, und damit zum Kollaps und zur Selbstzerstörung der Menschheit.

Dieser Beitrag lenkt den Fokus auf einen hierfür zentral mitursächlichen, bisher jedoch kaum diskutierten Aspekt des Problems: die ambivalente Rolle extrem hoher Vermögen.

Ein integral-politischer Blick auf die Klimakrise

Integrale Politik, wie wir sie verstehen, bemüht sich darum, Systeme kohärenter zu machen. Es geht also darum, Spannungen und Inkohärenzen, gerade solche, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, dass wir sie gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, zu fühlen, zu benennen und produktiv aufzulösen.

Wenn wir aus unseren gewohnten modernen Sinn- und Wertesystemen heraustreten (in Wirtschaft, Politik, Gesundheit, Bildung oder anderswo), also eine Art Vogelperspektive einnehmen, können wir die Dynamiken und Wechselwirkungen unserer bestehenden inneren und äußeren Systeme deutlicher sehen (siehe dazu auch meine Keynote „Ein integrales Update für die Demokratie“). Der Club of Rome, der IPCC und andere haben diese in Bezug auf den Klimawandel seit vielen Jahrzehnten ausführlich beschrieben und vor den Folgen gewarnt. Doch passiert ist bisher viel zu wenig. Wie also können wir die fatale Spirale stoppen oder gar umkehren, auf einen Weg zurück zur Kohärenz?

Theoretisch sind neben den Dimensionen des Problems sowohl die Ziele, die wir erreichen müssten, als auch die wirksamsten Strategien zur Wiederherstellung des planetaren – und damit auch menschlichen und sozialen Gleichgewichts bekannt. Die Klimaforschung hat sie im Blick auf die Kipppunkte in allen Bereichen der planetaren Ökosysteme klar und deutlich benannt.

Am bekanntesten sind die CO₂-Berechnungen, denen zufolge die Weltbevölkerung pro Kopf und Jahr maximal 3 Tonnen Kohlendioxid ausstoßen dürfte, um etwa das Ziel einer Erderwärmung um maximal 1,5° noch erreichen oder bewahren zu können. Real sind es derzeit in Deutschland 10, in den USA 17 und in Quatar 42,6 Tonnen!

Eine weitere geläufige Größe ist der sogenannte Erdüberlastungstag, der anzeigt, in welchem Maße wir als Menschheit die Ressourcen der Erde inzwischen über das hinaus aufbrauchen, was im Rahmen eines regenerativen Gleichgewichts wiederhergestellt werden könnte. Er wurde in den 1960er Jahren eingeführt und liegt seit 1970 im negativen Bereich. Im Jahr 2025 lag der Erdüberlastungstag global am 24. Juli – so früh wie noch nie zuvor, in Deutschland sogar noch früher, am 3. Mai. Wir leben also „auf Pump“ und haben den (statistischen) Zustand der planetaren Kohärenz seit Jahrzehnten verlassen. Eine genaue graphische Darstellung dieser Entwicklung findet sich hier.

Doch wer genau ist eigentlich „Wir“?

Bei allen oben genannten Zahlen handelt es sich um statistische Durchschnittswerte, die kontinuierlich unter anderem für die globale wie auch die nationale Ebene erhoben werden. Dabei werden etwa die gravierenden Unterschiede zwischen dem Naturverbrauch in Ländern des globalen Nordens und denen des globalen Südens deutlich. Bei einem weltweiten Ressourcenverbrauch wie in den USA bräuchten wir 5,1 Erden, bei einem wie in Deutschland 3; China bräuchte 2,4 Erden usw. Den mit Abstand größten Naturverbrauch haben die Bewohner von Katar: Sie verbrauchen statistisch betrachtet 9 Erden pro Jahr. Somit hat das Emirat Katar auch den frühsten Erdüberlastungstag (im Jahr 2025 war er am 6. Februar); den spätesten hat Uruguay (17. Dezember). Alle Pro-Kopf-Emissionen der Länder dieser Welt finden sich hier.

Ihren persönlichen CO₂-Verbrauch können Sie hier berechnen lassen – er schwankt natürlich in Abhängigkeit vom persönlichen Lebensstil, ist aber schon allein deswegen in den westlichen Industrieländern höher als anderswo, weil wir verhältnismäßig großzügig wohnen (viele Single-Haushalte), unsere Wohnungen zumeist fossil beheizen, und weil wir im Alltag auf zahlreiche komplexe Infrastrukturen angewiesen sind.

Soweit die bekannten Statistiken. Weniger bekannt, aber ungleich beunruhigender sind die gravierenden Unterschiede innerhalb der westlichen Gesellschaften selbst. – Könnte diese Einsicht am Ende vielleicht sogar ein Grund zur Hoffnung sein? … weil sie zeigt, dass große Veränderungen – jedenfalls in Demokratien – vielleicht einfacher umsetzbar sind, als wir denken?

Inspirationen aus Julia Friedrichs‘ Buch „Crazy Rich“ (2024)

„Sehr robuste Datenreihen belegen, dass der Lebensstil reicher Menschen für wesentlich mehr Emissionen verantwortlich ist als der ärmerer“ so Julia Friedrichs in ihrem 2024 veröffentlichten Buch „Crazy Rich. Die geheime Welt der Superreichen“ (Berlin-Verlag, 2024, S. 332). Es ist das Ergebnis einer mehrjährigen Recherche der Autorin, in deren Verlauf sie mit zahlreichen extrem vermögenden Menschen gesprochen und zumindest punktuelle Einblicke in deren Lebensrealitäten erhalten hat. Unter anderem durfte sie dabei ein unter dem Pseudonym „Sebastian“ auftretendes Exemplar dieser Spezies über einen längeren Zeitraum begleiten. Dadurch entsteht ein recht differenziertes Bild der Welt der „Überreichen“, die Marlene Engelhorn als „die gefährlichste Parallelgesellschaft“ unserer Zeit bezeichnet (Friedrichs, 2024, S. 347).

Denn während der jährliche Pro-Kopf-Ausstoß an CO₂ in Deutschland bei 10t und in den USA bei 17t liegt, beträgt der von Millionär/innen 100t (!), der von sogenannten „Superreichen“, also Multimilliardären, gar über 2300t/Jahr. Wie kommt es zu diesen exzessiven Werten? – Und inwieweit könnten sie in Zeiten des Klimanotstands Ansatzpunkte für viel effektivere und kohärentere Antworten auf diesen sein?

Hier seien nur einige Faktoren genannt, über deren Rolle und Bedeutung wir dringend nachdenken sollten.

Beginnen wir mit der banalen Tatsache, dass Vermögende in der Regel mehrere Immobilien zur eigenen Nutzung besitzen, deren bloßer Unterhalt natürlich erhebliche Ressourcen verbraucht. Diese befinden sich häufig in verschiedenen Ländern, zwischen denen die Besitzer folglich regelmäßig hin- und her reisen. Wo Geld keine Rolle spielt, tun sie dies vorzugsweise auf dem schnellsten und bequemsten Weg, also per Flugzeug, idealiter im Privatjet. Einkaufsbummel in Paris, Teilnahme am Schönheitswettbewerb für die eigenen Zuchthunde in London, Hochzeit von Freunden in Griechenland. Nischenphänomen oder neues Normal?

Friedrichs zufolge entfallen aktuell 12% des gesamten Flugverkehrs (260 Starts am Tag) an deutschen Flughäfen auf Privatjets, wobei es sich bei den meisten davon um Kurzstrecken von weniger als 300 km handelt. (Etwa 100mal im Jahr werde sogar auf Strecken unter 50km geflogen; Friedrichs, 2024, S. 338).

Nun könnte man einwenden, dass es sich bei einem Teil dieser Flüge um Business-Reisen handeln dürfte, sie also nicht dem bloßen Vergnügen der Betreffenden dienen (nach dem Motto: „Wenn ich in Lateinamerika bin und mache sechs Länder in sechs Tagen – das kann ich mit einem Linienflug nicht machen“, so ein Interviewpartner; Friedrichs, S. 337). Man könnte anführen, dass der Erhalt und/oder die Vermehrung des jeweiligen Wohlstands, sofern er in Unternehmen gebunden ist, zumindest theoretisch auch anderen oder gar der Gesellschaft insgesamt dient.

Doch der Löwenanteil des Energieverbrauchs scheint den Gewohnheiten eines extrem hedonischen Lifestyles zu entspringen. Man denke etwa an die CO₂-Bilanz von Weltraumflügen, die von Menschen, die es sich leisten können, heutzutage zu rein touristischen Zwecken unternommen werden: Ein einziger Flug kann je nach Rakete und Treibstoff zwischen 75 und 380 Tonnen CO₂ verursachen. Das übersteigt die Jahresemissionen von Dutzenden von Durchschnittsbürgern (zum Vergleich: ein Flug nach Mallorca verursacht 600-750 kg CO₂) oder sogar die CO₂-Bilanz des gesamten Lebens ärmerer Bevölkerungsschichten.

Erschreckend sind auch Friedrichs‘ Einblicke in einen besonders dekadenten Aspekt des dolce vita der globalen Vermögenseliten. In der CO₂-Bilanz der 20 reichsten Menschen, die bei sage und schreibe 8000t pro Kopf und Jahr liegt, werden zwei Drittel durch private Jachten bzw. Super-, Mega- oder Gigajachten verursacht: im Schnitt 7000 Tonnen pro Boot. Der Betrieb einer solchen Luxusjacht verbraucht etwa 300-400 Liter Treibstoff pro Stunde, vom sonstigen Unterhalt ganz zu schweigen. „Manche Jachten (…) kreisen in wochenlangen Warteschleifen stand by vor den Häfen, ein Dutzend Leute [Besatzung] an Bord, die Kühlschränke gefüllt, um die (…) Show [der Allround-Versorgung durch Köche, Masseure, Personal Trainer und Stewardessen] sofort aufführen zu können, falls der Besitzer den Wunsch verspür(t)e, ein, zwei Tage dort zu verbringen (Friedrichs, S. 327). – Eine winzig kleine und daher unbedeutende Minderheit?

2,6 Millionen Euro Miete nimmt die deutsche Werft Lürssen für eine Luxusjacht pro Woche – und muss sich nicht um Kundschaft sorgen.

Was machen extrem große Vermögen mit der Psyche, mit der Demokratie und mit unseren Lebensgrundlagen?

Die erschreckende Bilanz besagt, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung jährlich 8,5 Milliarden Tonnen CO₂ verursacht; das ist „mehr als die ganze ärmere Hälfte“ (Ebd., S. 332).

Konkret bedeutet dies: „Im Moment sind allein die Millionäre dabei, 72 Prozent des verbleibenden Kohlenstoff-Budgets für das 1,5-Grad-Ziel zu verbrennen. Wir opfern gewaltige Mengen an Energie, um den exzessiven Konsum einer herrschenden Klasse zu ermöglichen – inmitten eines Klimanotstands. Das ist komplett irrational“, so Jason Hickel, Dozent an der London School of Economics, am 22.11.2023 im Guardian (zit. nach Friedrichs, S. 332f.)

Was machen wir mit diesen Informationen über den CO₂-Abdruck von Milliardärsfüßen vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe – und der Frage nach mehr Kohärenz auf globaler Ebene? In einer Situation, in der sechs von neun Kippunkten bereits erreicht bzw. überschritten sind, müssen wir uns als (globale) Gesellschaft fragen:

Kann ein derart zerstörerischer Lebenswandel weiterhin Privatangelegenheit sein? Wo und wie können oder müssen wir als Gesellschaft dem Grenzen setzen und gegensteuern?

Von der Armutsgrenze zur Reichtumsgrenze

Nach Lage der Dinge haben die Klimaaktivisten recht mit ihrer These: „Wir können uns die Superreichen nicht mehr leisten“ (vgl. ebd., S. 333). Dass dieses Thema indes bisher kaum diskutiert wird, liegt nicht zuletzt daran, dass es finanziell Privilegierten weltweit überwiegend gut gelingt, sowohl den medialen Diskurs als auch Politik und governance in ihrem Sinn zu beeinflussen. Sie verfügen über die nötigen Hebel, um darauf hinzuwirken, dass gewisse Regeln und Rechtsgrundsätze für sie de facto nicht gelten, ohne dass dies in der Öffentlichkeit breiter thematisiert würde. Beispielsweise

- müssen Privatjets derzeit keine Verschmutzungszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandels kaufen, anders als alle anderen Airlines.

- Unternehmenserben werden in Deutschland steuerlich durch Sonderregeln wie die „Verschonungsbedarfsprüfung“ massiv gegenüber anderen Bürger/innen bevorzugt.

- Wer es sich leisten kann, unterhält ein eigenes family office, mit gut bezahlten Experten, Anwälten und Lobbyisten, die dafür sorgen, dass nicht nur bestehende Steuerschlupflöcher und Gestaltungsspielräume stets optimal genutzt, sondern auch neue geschaffen werden.

Im Ergebnis zahlen hoch Vermögende im Verhältnis deutlich weniger Steuern als alle anderen Bevölkerungsgruppen. So wächst die bestehende Ungleichheit kontinuierlich. Zugleich sorgen sie (mit wenigen Ausnahmen wie etwa Marlene Engelhorn und der Verein Tax Me Now) durch ihren Einfluss dafür, dass diese Schieflage (Inkohärenz) perpetuiert oder sogar weiter verstärkt wird (S. 245, 255).

Was also können wir tun?

Kein Zweifel, diese Zustände sind problematisch, sowohl im Blick auf die Demokratie und den Gesellschaftsvertrag, als auch im Blick auf das Klima. Bereits vor geraumer Zeit wies der Club of Rome darauf hin, dass das Klimaproblem sich nur lösen lasse, wenn wir auch die Ungleichheit reduzieren (Earth4all). Viele Länder fordern höhere Steuern auf Privatflüge – wer das Klima schädigt, müsse einen gerechten Beitrag leisten. – Doch wie erfolgversprechend ist das, wo Geld keine Rolle spielt (siehe das Beispiel des „ultimativen Klimakillers“, der Superjachten; S. 330)?

Ganz konkret setzt hier der Amsterdamer Flughafen Schiphol an: Er bedient ab 2026 keine Privatjets mehr (ebd., S. 339). Insgesamt glänzen unsere Entscheider/innen diesbezüglich jedoch eher durch mangelnden politischen Ehrgeiz.

Aus integral-metasystemischer Sicht bedeutet Ungleichheit reduzieren, strukturell anzusetzen. Dazu brauchen wir sowohl kurzfristige Maßnahmen, um die beschriebenen destruktiven Dynamiken zu stoppen – und die damit verbundenen strukturellen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu beseitigen –, als auch langfristige, um soziale und planetare Kohärenz regenerativ wiederherzustellen.

Die Vision einer integralen politischen Ökonomie

Auf längere Sicht müssen wir das Problem der mit der Ungleichheit verbundenen Ungerechtigkeit grundlegend angehen. Denn die wenigsten der heute Superreichen haben ihr Vermögen selbst erarbeitet. Vielmehr haben sie es überwiegend geerbt und wurden, wie der Mensch hinter dem Pseudonym „Sebastian“ in Friedrichs‘ Buch, in das „unendliche Sicherheitshintergrundgefühl“ hinein geboren, das sich die meisten von uns kaum vorstellen können, und das das Gefühl von Knappheit nicht kennt.

Nicht zufällig nimmt das Thema Ökonomie in wichtigen Schriften zur integralen Politik einen zentralen Stellenwert ein. Exemplarisch seien hier nur zwei davon genannt. In seiner Studie Jenseits von Kapitalismus + Kommunismus. Kritik der materialistischen Gesellschaft und Wege zu ihrer Überwindung propagiert Hans-Peter Studer (Mitbegründer der Schweizer Bewegung „Integrale Politik“) die Idee eines Maximaleinkommens, ab dem ein Steuersatz von 100 Prozent gilt. Dies inspirierte wiederum das Buch „Nach dem Kapitalismus. Wirtschaftsordnung einer integralen Gesellschaft“ von Gil Ducommun, des Initiators der IP Schweiz. Darin schlägt er weiterhin vor, das über das Maximaleinkommen generierte Steueraufkommen sowie Vermögen über einem maximal vererbbaren Betrag in Form von „Mündigkeitsmitgiften“ an alle jungen Menschen im Alter von 21-25 Jahren auszuzahlen. Ziel ist es dabei zum einen, diesen eine gleichermaßen stabile Basis für das spätere Leben zu geben und zum anderen, allzu große Vermögensunterschiede wieder auszugleichen.

Natürlich verlangen derart grundlegende Veränderungen entsprechend grundlegende gesellschaftliche Selbstverständigungsprozesse. Wo stehen wir wirklich, und was steht auf dem Spiel? Und was ist auf dieser Grundlage die beste Entscheidung für alle Beteiligten, wie auch für das größere Ganze? Derartige Gespräche und Abstimmungsprozesse werden etwa im Rahmen der Gemeinwohlökonomie bereits praktiziert und eingeübt. Wenn man die Menschen ernsthaft einbezieht und fragt, so die Erfahrung, findet sich meist in kurzer Zeit ein Konsens auch in schwierigen Umverteilungsfragen. Wie könnten diese im Blick auf den exzessiven Energieverbrauch der Vermögenselite aussehen?

Eine andere Politik ist möglich – was, wenn es einfacher wäre als wir denken?

Integraler Politik geht es nicht um Schuldzuweisungen oder darum, reiche Menschen zu Kreuze kriechen zu lassen. Es geht um die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen. Dazu muss niemand zurück in die Steinzeit. Es muss niemand auf ein gutes und gesundes Leben verzichten. Doch übermäßiger, hierfür nicht notwendiger Konsum muss im Interesse des Überlebens möglichst vieler Mitgeschöpfe auf ein vernünftiges Maß reduziert werden.

Ulrike Hermann, Historikerin und Wirtschaftsjournalistin bei der taz, rechnet vor, dass für Deutschland ein Lebensstandard vergleichbar dem des Jahres 1978 nachhaltig wäre. Und sie verweist auf die erfolgreiche Rationierung wichtiger Ressourcen im Rahmen der britischen Kriegswirtschaft in den 1940er Jahren, die einen so positiven sozialen Ausgleicheffekt hatte, dass sie bis 1954 beibehalten wurde (Hermann, 2024).

Joachim Schellnhuber, Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, fordert, jeder Mensch solle das Recht haben, 3 Tonnen CO₂ pro Jahr auszustoßen (das entspricht etwa einem innerdeutschen Flug). Darüberhinausgehende Emissionen würden dann mit einem Preisschild versehen und müssten auf einem globalen Markt gehandelt werden. So könnte die CO₂-Abgabe eine soziale Komponente bekommen (Friedrichs, S. 341); die Verknappung des tolerierten Verbrauchs im Einklang mit den Klimazielen würde zu sozialem Ausgleich führen.

Die oben genannten Zahlen zeigen ferner, dass allein eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs des reichsten Prozents der Weltbevölkerung auf das durchschnittliche Niveau eine ganz erhebliche Hebelwirkung entfalten könnte (vgl. Friedrichs, S. 332), wenn wir uns auf einige unkonventionelle Entscheidungen einigen würden. Schaffen wir das?

Eine andere Politik ist möglich, wenn wir die gegebene Inkohärenz im planetaren sozialen Feld wirklich wahr- und zur Kenntnis nehmen, wenn wir sie durchfühlen und produktiv auflösen. Denn warum sollten wir, wenn wir „gemeinsam Ergebnisse erschaffen (können), die keiner wollen kann“ (Otto Scharmer), nicht auch in der Lage sein, gemeinsam Ergebnisse zu schaffen, die allen dienen?

Doch hierzu braucht es die Weisheit eines neuen politischen Paradigmas, einen weiteren, tieferen und langfristigeren Blick und die Intelligenz des Herzens. Integrale Politik ist aufgerufen, das Gespräch hierüber anzustoßen und geeignete Prozesse zu gestalten und zu moderieren.